你有在内容平台看到过鼓吹“欠钱不用还”的笔记吗?近日央视报道,记者调查发现,这些打着法务甚至律师、律所旗号,号称能帮你办理“停息挂账、免除费用、协商还款”的笔记背后,暗藏着逃废债黑灰产的陷阱。很多债务人慌不择路,支付服务费后,不仅没有获得协商还款的效果,反而额外增加了自己的经济负担。

而这背后是一条前端引流获客、中端伪造身份销售,后端非法制售虚假公文证件的完整黑灰产业链,甚至一些内容平台也收取广告费,在其中扮演了不光彩的角色。

“欠钱不用还”原来是“收钱不办事”

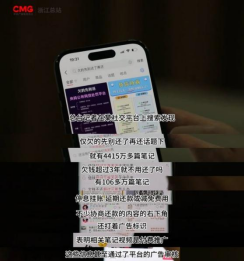

记者在小红书等社交平台上搜索发现,仅“欠的先别还了”话题下就有4415万多篇笔记;“欠钱超过3年就不用还了吗”话题下,有106多万篇笔记。停息挂账、延期还款或减免费用是这类笔记或评论内容中使用频率最高的词汇。大部分这类笔记的账号说明上,还打着“法务”、“律师”、“律所”的名头。

据央视记者调查,受害人李陵(化名)是一名普通的工厂职工,由于投资失败,背负不少债务。今年1月,她在网络直播间里刷到一个这类主播。抱着侥幸心理,李陵留下联系方式。

随后,自称是浙江某尚律师事务所的一位协商主管,向她提出了债务解决方案:本金分期,每月还款1000元;年利息从4800元减到3600元。

李陵签署协议并支付1200元服务费后,被拉进一个工作群。群里的“老师”让她设置呼叫转移、修改紧急联系人及电话等,甚至让正常状态的信用卡直接逾期不还款,理由是逾期才有协商空间。

到了4月,李陵发现对方承诺的债务协商问题并没有被解决,并开始联系不上协商人员,确认自己被骗。

而作为对照,李陵与自己欠款的农村信用社工作人员取得联系后,反而很快沟通协商了债务处理方案,妥善化解债务危机。

遭遇类似情况的还有何辞,她因为生意回款延迟背负了43万债务,在网上遇到了“资深法务总监”顾先生,顾先生用同样的套路让何辞与合肥某帮客信用管理有限公司签署了债务处理的《个人委托服务协议》,服务费1.72万元。

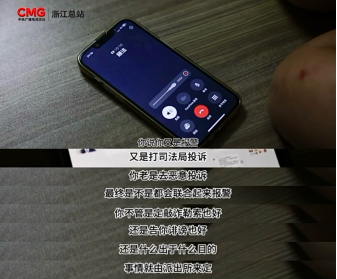

支付费用后,何辞发现对方承诺的服务并没有做到,但她要求退款后反而遭遇威胁。合肥某帮客信用管理公司的顾某威胁称其是恶意投诉,要报警告她“敲诈勒索”、“诽谤”。

假冒律师身份伪造公文印章

逃废债团队为利益屡踩法律红线

这些顶着“法务”、“律师”头衔的逃废债团队是否真有什么帮人“协商还款”的特殊本领呢?据总台记者调查,银行或贷款机构与客户之间本身存在纾困政策和协商机制,用户如果能提供翔实、具体的还款意愿与还款计划,机构确认用户反馈的“大病”“车祸”等意外或困难情况属实,则会视情况考虑分期或适当免除部分利息。

逃废债团队其实是利用了这种信息差,成为自己获利的手段。他们往往打着律所、法务的名义出现,这样做的目的除了塑造信任,还是为了规避平台的合规性审查进行付费引流。

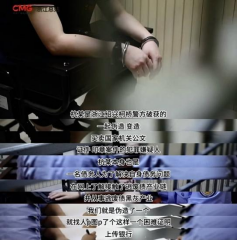

据绍兴警方破获的一起逃废债案件中获得的信息,在债务人面前的所谓律师、法务、咨询师或债务规划师的,他们的真实身份是销售人员,有很多甚至是从催收公司或债务人转变而来的闲散人员。

为了欺骗金融机构获取不正当利益,他们甚至敢于伪造国家机关公文、证件、印章,走上犯罪道路。

内容平台收费推广逃废债内容

法律专家:平台应自觉加入合规性审查

总台记者在调查逃废债产业时发现,制造虚假政策信息,广告付费引流,已经成为逃废债黑灰产的重要获得来源。

记者点开一个名为“宋律在线”的账号,发现该账号反复发布题为“欠的先别还

央妈公布处罚名单”的内容,每一次发布都说这是央行当天发布的最新政策,而实际上,当天并没有任何这样的政策和处罚名单公布。类似这样的虚假政策信息被大量账号反复使用。

不少“协商还款”的内容的右下角还打着“广告”标识,表明相关笔记、视频是付费推广,这些信息甚至通过了平台的广告审核。

记者在杭州晟调商务咨询公司调查时看到了一份2025年4月24日签署盖章的某社交平台《竞价技术代理服务协议》,合肥凡某文化传播公司为杭州晟调商务咨询公司提供某网络平台的竞价广告服务,首次充值金额为3万元。

杭州某法务咨询公司人士透露,他们每个精准的债务人的线索、资料的成本是150元到200元左右,每个月仅付费流量的成本在几万到几十万不等。

另一位业内人士向记者透露,内容平台对“债务协商”类的内容采取了白名单制,即具有律所或调解中心资质的机构能够付费推广相关内容。仅某短视频平台每天的“债务协商”类广告流水就达到400万,一度位居整个综合法律行业广告收入的首位。

而据西南政法大学2024年8月发布的《中国金融黑灰产治理研究报告》数据显示,自2021年起金融黑灰产快速发展,增长了10倍之多,造成财产损失达百亿级。

浙江金融法学研究会副会长黄韬在接受采访时认为,互联网平台及社交媒体的存在,扩大了这部分这种滥用法律、游走在法律边缘的黑灰产业的中介的信息扩散。平台哪怕在没有监管的情况下,其实也应当有这样的一种自觉的要求去加入合规性审查,避免平台的用户受到这些不良信息的损害。